THE SUPERMEN LOVERS, LE RETOUR

Derrière The Supermen Lovers se cache en fait un seul héros qui a le talent de savoir faire danser des millions de personnes. Guillaume Atlan a signé un coup de maître en 2001 avec la chanson “Starlight”, qui a sa propre page Wikipédia et que la majeure partie de la génération X, Y ou Z est capable de chanter en yaourt dès les premiers beats entendus.

Comment bien terminer l’année 2016 ? Il suffit de donner rendez-vous un 31 décembre à ce compositeur et producteur au caractère bien trempé. Et pour commencer 2017 en beauté, Guillaume Atlan donne aussi son avis sur l’état des musiques actuelles en France et parle de son prochain album electro disco/funk sur lequel Paulette danse déjà. Bounce, bounce, bounce!

Paulette : Ton père était batteur amateur. Que pense-t-il de ta musique ?

Au début, il était pro, jusqu’au jour où ma mère lui a mis le grappin dessus. A 25 ans, en mai 1968, il a dû passer son bac et arrêter la batterie. Il est fier de ma musique, ça le touche. Ca l’a remis dedans un peu, puisqu’il a été président de l’association des “médecins généralistes rock-coeurs de France” jusqu’en 2010 ! Il est venu jouer de la batterie sur la cover de “Born to be alive” chanté par Julie Depardieu qu’on avait fait pour le film “Poltergay” d’Eric Lavaine.

Raconte-nous ton parcours :

J’ai commencé le conservatoire à 6 ans. En bon teenager, j’étais saoulé par les conventions de la musique classique, donc je faisais de la guitare rythmique funk et du clavier. A partir de 16 ans, j’ai accompagné des groupes d’acid jazz et de funk. Ensuite, j’ai mis 4 ans à passer mon DEUG, qui ne me m’a pas vraiment servi et j’ai repris la musique juste après.

Ca fait quoi de jouer avec des groupes de funk / jazz de 12 personnes puis de se retrouver seul en studio quasiment du jour au lendemain ?

Un gros groupe, c’est très lourd en organisation : les répétitions à 12 avec les contraintes personnelles de chacun, les compositions où tout le monde veut ajouter son grain de sel et son égo… La musique électronique m’a délivré. Je voulais faire ma musique, aller au bout de mes idées sans faire de concessions et les machines m’ont donné la possibilité de produire simplement ce que je voulais entendre.

Daft Punk, Cassius, Etienne de Crécy, Laurent Garnier… Tu rêvais de rentrer dans le club select de la French Touch dans les années 1990 ?

L’ambiance était incroyable. C’était très dur de réussir. Ca paraissait impossible avec une industrie du disque très tenace. J’ai vu qu’il y avait des artistes électro français indépendants qui arrivaient à produire leur musique et à la diffuser via des médias différents. Ca m’a plu, j’ai suivi leur exemple. C’était la première fois que je n’étais pas obligé de passer par le show business pour sortir un son. Je pouvais être un inconnu et ne connaître personne.

Raconte-nous l’histoire de “Starlight”.

Quand “Starlight” est sorti sur mon label en 2001, j’ai contacté les maisons de disque, mais aucune proposition ne tombait, alors que le titre commençait à tourner sur trois radios. Puis, BMG m’a signé, le truc a cartonné et j’ai fait un album. “Starlight” est rapidement devenue une chanson populaire, pas du tout underground. Ca s’est joué grâce au timing. 3 ou 4 mois avant la sortie de “Starlight”, il y a eu ”Lady” de Modjo et “Music Sounds Better With You” de Stardust. Mais c’étaient des gimmicks. Les radios avaient besoin de passer au truc d’après. Le morceau été le premier morceau “chanson” de la French Touch. Les mecs se sont jetés dessus. Il y a eu 2 millions de copies vendues. Cetitre a changé ma vie, même si j’étais jeune et que je n’ai pas été très bon sur le deal avec BMG… J’ai pu vivre 5 ans tranquille, mais bon, je ne suis pas Elton John.

Combien de couples se sont formés sur “Starlight” ?

J’aimerais bien savoir ! C’est très chouette d’être créateur de love. Ca fait toujours plaisir de recevoir des mails de mecs qui m’expliquent qu’ils ont rencontré leur femme sur “Starlight”.

Es-tu nostalgique ?

Non. C’était bien, mais je n’ai pas envie de me laisser aller, je ne reste pas bloqué sur cette période. C’est super cool de l’avoir vécu de l’intérieur et d’en avoir été un acteur mais après, quand tu fais de la musique t’as envie de continuer à expérimenter, composer, donner du plaisir donc tu passes vite à autre chose. C’est plus le public et les journalistes qui ont l’air d’être nostalgiques.

Peux-tu nous raconter l’histoire de Stan de Mareuil, ton premier blase d’artiste solo ?

Les mecs de la French Touch avaient des noms à particule. Moi, je débarque en 1999, je m’appelle Atlan et j’ai des poils sur le torse ; faut que je me cache, que je prenne un pseudo. Alors j’ai écrit la biographie d’un mec qui s’appelait Stan de Mareuil, dans laquelle je disais qu’il habitait dans un château à Genève et que son occupation favorite était d’élever des lévriers whippet de course. Le magazine Trax avait publié un article, persuadé que le gars existait. Quand ils ont compris la supercherie, ils n’étaient pas contents, mais bon, ça restait de la musique. Dans la bio, je disais aussi que Stan de Mareuil avait commencé l’électro grâce à son cousin, Jeff de Mareuil, un DJ qui était mort dans un accident de chasse et qui lui avait légué ses platines. Sauf qu’il y a un mec qui s’appelait vraiment Jeff de Mareuil et qu’il avait un cousin qui s’appelait vraiment Stan de Mareuil… Je ne pouvais pas le savoir, à l’époque. Le mec m’a incendié par e-mail.

Ta plus belle rencontre ?

J’ai fait du live pendant 14 ans avec The Supermen Lovers, il y avait des cuivres, guitare, des chanteurs et moi, c’était un chouette bordel. En 2002, j’ai joué au Festival de Dour, après George Clinton. Le mec nous invite sur scène et là, j’ai compris ce que c’était La Scène. Il m’a montré comment gérer l’espace et c’est devenu évident : la scène, c’est chez toi. Si tu as envie de t’arrêter et de regarder les gens, tu t’arrêtes et tu les mates. Faut le vivre pour le comprendre. Ca peut avoir un côté prétentieux, mais c’est au public de se faire à toi. George Clinton pousse ça à l’extrême, son attitude est très liée au funk.

Studio ou live ?

Les deux. Il y a 10 ans, ça ne me dérangeait pas de me trimballer 300 kilos de matériel, maintenant ça me saoule. Avant, la question ne se posait pas, tout le monde faisait du live, était transpirant après les concerts et les DJ, c’était un truc à part. Maintenant, c’est vrai que j’apprécie aussi de jouer en Dj set, ca me permet de tester rapidement mes nouvelles productions. Là, j’essaie une formule live un peu plus compacte qui va me permettre de tourner sans ces problématiques. Le contact avec le public reste quelque chose d’irremplaçable mais j’avoue être un amoureux de l’intimité du studio, de la production, de la création.

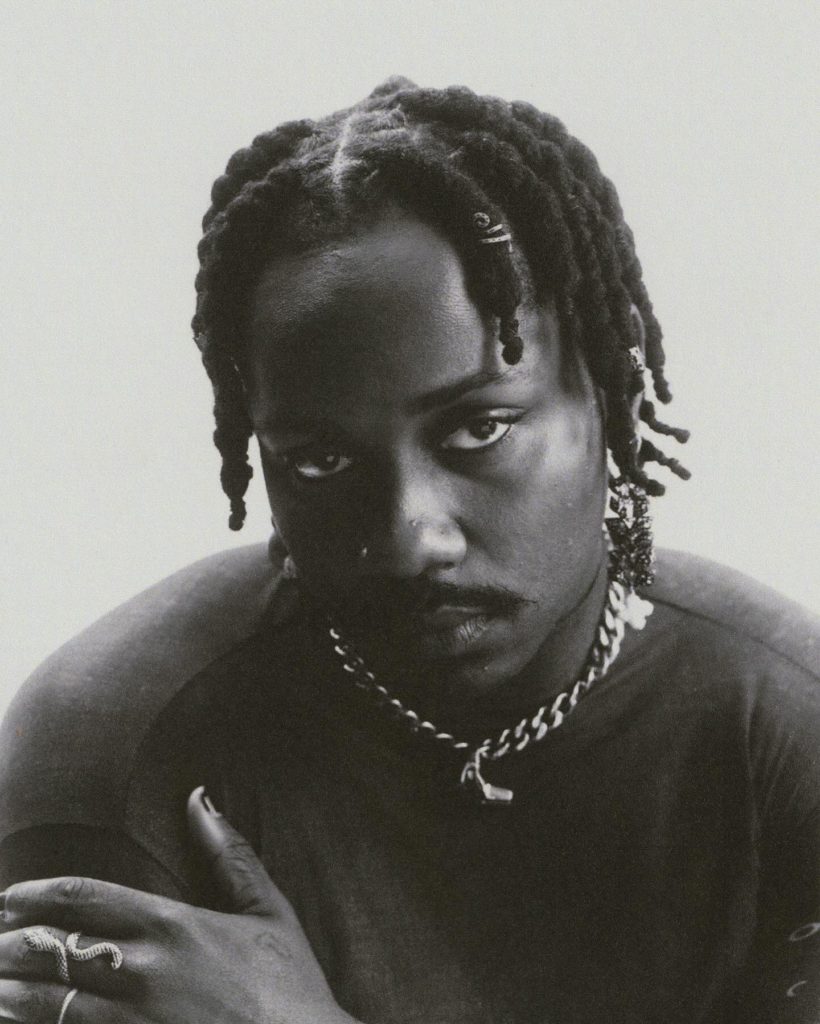

Photo de Jérome Balzano

As-tu pensé à arrêter The Supermen Lovers ?

C’est vrai que j’ai pensé à changer de nom quand je produisais mon 3ème album entre 2006 et 2009. “Starlight” avait pris beaucoup de place et ça pouvait être compliqué de proposer de nouvelles choses sous le même nom sans qu’elles soient immédiatement comparées. Je commençais à faire de la musique de films, monter des projets avec des potes, produire d’autres artistes. Je sentais aussi que le son disco que j‘aimais n’était pas l’état d’esprit du moment, les gens en auraient eu rien à foutre. Je me suis retrouvé plus tard avec l’arrivée du Nu disco.

Comment résumes-tu ton prochain album ?

Sur The Supermen Lovers, il y a une schizophrénie latente. Je peux faire des tracks comme “Starlight” ou des tracks plus dark de 10 minutes, et les médias sont perdus. Là, je vais carrément officialiser le truc : le thème de l’album est la schizophrénie et il y aura deux CD. C’est un album très disco, il est prêt depuis un an et demi et c’est dur de se dire que je vais le sortir dans un contexte qui est un peu étranger au disco et au funk. Je prépare un peu les gens, je sors des EP, comme ça ils ont le temps de revenir à ça avant l’album.

D’où te vient cette obsession pour le disco ?

Je voulais très tôt sortir en club, je n’étais pas branché rave ni free party. A 14 ans, au début des années 90, je suis entré au Palace, j’y ai découvert le disco et la house, il y avait du strass et des paillettes et quand les Guetta ont repris le Palace, c’était mortel. Des putains de fêtes. Entre 15 et 20 ans, j’ai connu des endroits dingues à Paris.

C’est quoi pour toi une soirée réussie ?

Il faut être dans un endroit au soleil, déjà. J’aime les fêtes qui commencent à partir de 16h, avec un son de Guy Gerber , par exemple. Ensuite, je vais dîner dans un bon restaurant, pas de viande parce que sinon j’ai envie de dormir. Donc, plutôt du poisson, un bon loup de mer en croûte de sel. Je n’ai plus faim, mais je ne suis pas en mode dodo. Ensuite, je prends 3 cafés et la soirée peut commencer. Faut de la house direct et ensuite, je passe à une fête plus hard house, tech. Après, comme je ne prends plus de drogues, je rentre chez moi. Je n’ai plus la force pour les afters, j’ai fait mon quota de nuits blanches et j’en ai trop fait.

Tu aimes Paris ?

La nuit parisienne a terriblement changé ; c’est une autre approche de la sortie. Les Parisiens, ça devient une race bizarre. Je ne reconnais plus la ville, ni les gens qui y habitent, alors que je suis né et ai grandi ici. Dès que je pars de Paris, pourquoi ai-je l’impression que les gens sont plus cool, ouverts à toutes les musiques et qu’il se passe plein de trucs ? Quand je vais à Ibiza, n’en parlons même pas. Il n’y a pas un français là-bas. Les médias français aiment montrer deux clubs : le Pacha et Ushuaïa, sauf que ça, ce n’est pas 0,01% de l’île. Dire que la dance et l’électro représentent 30% des ventes de disques dans le monde, tandis qu’en France, c’est 10% ! Quel est le problème ? Ce n’est pas en se recroquevillant comme des merdes qu’on va sortir des trucs bien. Ce qui est intéressant dans la musique électronique, ce sont des labels qui vont essayer de mettre en avant la scène locale. A Paris, il y a eu la French Touch, le son Ed Banger…

Ca se passe où maintenant ?

Aujourd’hui, en terme d’organisation et de structure (la qualité musicale c’est autre chose), les plus gros labels electro sont hollandais, américains ou allemands : Armada, Spinnin’, Ultra, etc. Quand je suis allé dans les bureaux d’Armada à Amsterdam, j’ai reçu une gifle monumentale. Il y a 150 salariés vingtenaires dans un open space qui bossent comme des dingues sur des iMac. Ils sortent 4 disques par jour ! Ils ont une salle de sport, deux restaurants dont un vegan et des toboggans pour descendre d’un étage, et même des boîtes de nuit, dans leur bureau. C’est quoi ce délire ? C’est fou qu’en France, on n’ait aucun label comme ça. Le problème, c’est qu’on pense que le monde, c’est la France. Alors que la Hollande, c’est tellement petit qu’ils sont obligés de se tourner vers l’extérieur. Et on n’est pas capable de peser autant que ces mecs là. De mon côté et à mon échelle, j’ai monté un nouveau label, Word up records, et je ne veux pas signer que des trucs français. J’ai signé le DJ résident du Café del Mar à Ibiza, par exemple. L’avenir est dans les français qui regardent autre part. Quand tu vas à l’étranger, les labels ont une telle force de frappe, c’est hallucinant. Bien sûr, on peut ne pas aimer tous les disques qu’ils sortent, mais je parle de leur façon de travailler la musique, l’intelligence qu’ils ont eu de prendre le marché de façon mondiale, de ne pas rester campés sur les mêmes médias. Les maisons de disques en France se la pètent mais ne leur arrivent pas à la cheville. Quand tu envoies un son en France en maison de disque, la première chose qu’ils font est le faire écouter aux programmateurs radio. Si tout le monde dit “non” ou “bof”, on ne signe pas. Le problème, c’est peut-être qu’il y a le reste du monde qui peut être intéressé. C’est ça qui est aberrant. Aujourd’hui, c’est préférable d’envoyer ses disques chez des labels étrangers, où les mecs se demandent s’il peut être joué en club à Ibiza ou sur une radio aux USA. Leur axe est tout de suite super ouvert. De toute façon, dans le lot, les mecs trouvent forcément un média et donc un public intéressé.

Que penses-tu de l’industrie musicale aujourd’hui ?

On se fait chier à mort, on a besoin d’une étincelle. Il n’y plus d’artistes que j’idolâtre, sauf ceux que j’aimais quand j’avais 15 ans. Bizarrement, des mecs comme Connan Mockasin n’explosent pas, alors qu’ils ont un son différent, propre à eux. Ils mériteraient plus de lumière, mais c’est organisé d’une telle manière qu’ils ne la verront jamais. Maintenant, on en est réduit à écouter de la variété électronique. C’est le même concept que dans les années 1960-70. C’est horrible à dire, mais c’est un phénomène. Les majors ont transposé les modèles de la variété dans la musique électronique : ils récupèrent les sons des artistes internationaux et en font de vulgaires copies avec des artistes français. Quand cela est fait dans la musique urbaine, ça donne vite le pouls de l’industrie musicale d’un pays. C’est très dur de repérer des artistes indépendants et talentueux là-dedans. En fait, aujourd’hui, ce n’est plus la chanson qui est mise en avant, c’est la vibe. Il n’y a plus de titre, parce que ce n’est pas le plus important. Le public veut des vibes, des ambiances, dans lesquelles on va le mettre. Je pense aux chaînes Youtube, aux playlists Spotify, où l’on ne te vend pas des titres mais des atmosphères.

Que penses-tu de la nouvelle génération de musiciens en France ?

La nouvelle génération française est très sage. Moi, à leur âge, j’étais survolté. Ce qu’ils font en ce moment, c’est très mignon. C’est de la musique que j’aurais pu écouter à 18 ans, mais à 14h. Ca fait plusieurs années qu’ils sont au ralenti. J’ai l’impression qu’on les a laissés trop longtemps à Eurodisney. Ils ont un souci, c’est une certitude, il faut qu’ils se sortent le pouce de la bouche. Merde, à 18 ans, t’as envie de baiser tout ce qui passe et de tout casser !

Ton meilleur 31 décembre ?

Pour le passage à l’an 2000, j’étais parti avec un pote avec qui on décidait toujours 2 jours avant le Nouvel An où on allait. On partait à Prague le 30 décembre 1999, on ne savait pas ce qu’on allait faire. Problème : on avait trouvé une soirée pour le 31 à 3h de trajet de Prague, mais on n’avait pas de voiture. Là, on tombe sur un Français, seul dans sa caisse, qui nous y emmène. C’était un bâtiment avec un dôme, qui avait dû être construit à l’époque communiste, perdu dans les steppes. Le truc qui m’avait surpris, c’est qu’il n’y avait pas de vestiaire, donc on a posé nos affaires par terre et on les a retrouvées intactes avec nos papiers et notre thune à la fin de la soirée. Déjà, ça, c’était de la bonne vibe. A minuit, le dôme s’ouvre et la neige tombe. C’était incroyable, vraiment une super fête. Sauf qu’entre temps, le mec qui nous avait amenés et devait nous ramener, était héroïnomane et avait faire une overdose. Heureusement, il a été réanimé de justesse. Il nous a filé les clés de sa caisse. On est allé en after à Prague au « Clan » où on a retrouvé le proprio de la voiture en meilleur état…

Quels sont tes projets pour 2017 ? L’album de The Supermen Lovers, un nouvel EP de Neumodel , des parisiens signés sur mon label Word up records et en licence chez Armada, et le nouvel EP de mon projet Entschuldigung , qui veut dire “désolé” en allemand. Avec mon vieux pote Stefan Lebenson, on est désolés par avance, parce qu’on a un son analogique, très particulier, pas du tout contemporain. C’est ce qui fait son charme. On s’en fout, on le fait pour le kiff.

Qu’y aurait-il dans un cocktail The Supermen Lovers ?

Vodka on the rocks avec du sirop de grenadine.

Une dédicace à Paulette ?

If you got funk, you got style!

“Absolute disco” à écouter dès le 6 janvier.

> Suivez The Supermen Lovers sur Facebook, Twitter, Soundcloud.