Photo

Nico Bustos

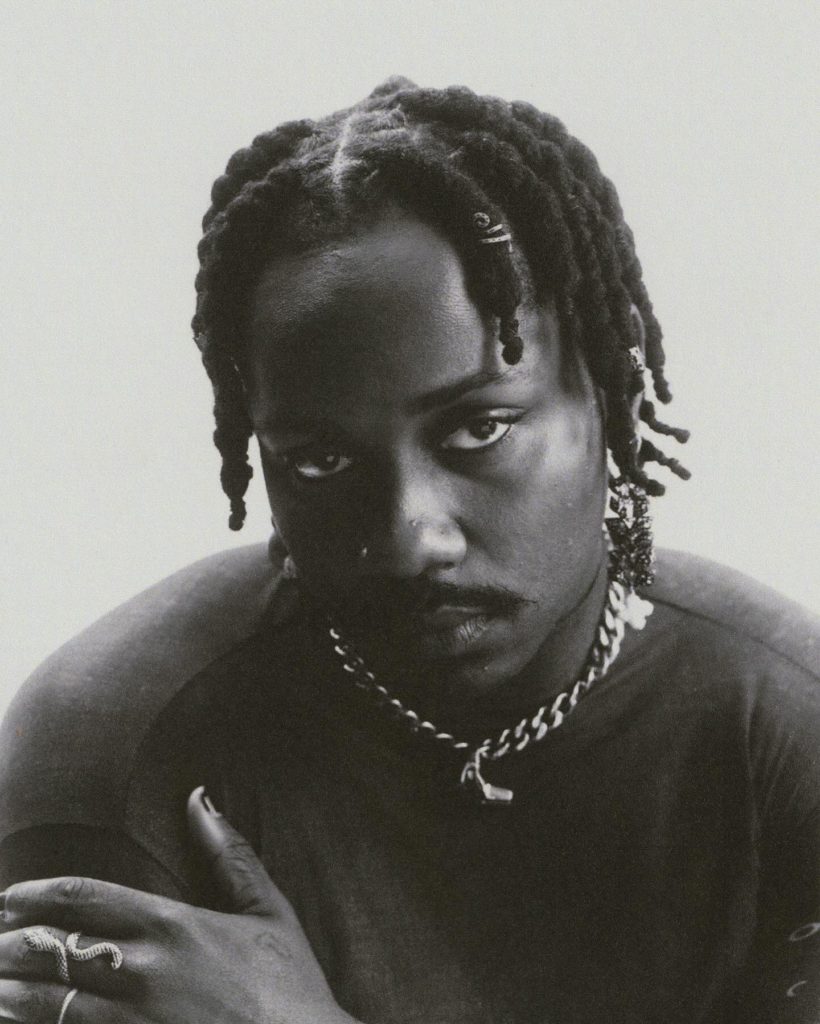

Le Parisien Kiddy Smile, 31 ans, est « fils d’immigré, noir et pédé ». Tel est le message floqué en lettres capitales sur le T-shirt qu’il portait à l’Élysée en juin dernier pour la Fête de la musique, invité à mixer aux côtés de Pedro Winter aka Busy P, Kavinsky, Chloé et Cézaire. La scène électro était mise à l’honneur pour la première fois, et la communauté queer de couleur représentée en la personne de Kiddy Smile. Pierre Hache de son vrai nom ne tait rien de ses origines, ses préférences sexuelles ou ses opinions politiques. D’origine camerounaise, il a grandi à Rambouillet, en banlieue parisienne, dans un quartier modeste. Homosexuel racisé, il peine à exprimer toute l’étendue de sa personnalité dans le milieu cloisonné qui est le sien. Il trouve refuge dans la danse, plus précisément la ballroom scene, où il devient une figure incontournable du voguing, un mouvement créé dans les années 60 à New York par des drag queens qui souffraient de racisme au sein de leur communauté LGBT. Il tourne ensuite dans les clips de George Michael, anime des soirées pour les expats espagnols au Maxim’s, avant de construire son identité musicale aux platines du Social Club. Sa house pro-queer, pro-fête, porte un message de tolérance, résolument humaniste.

Propos recueillis par Alexandra Dumont

Est-ce que tu t’es déjà senti limité par le fait d’être « fils d’immigré, noir et pédé » ?

Oui, ce ne sont que des caractéristiques préjudiciables. Personne n’aime se revendiquer immigré dans un pays où le racisme est encore bien vivant. L’homophobie aussi d’ailleurs. Tout ça est limitant dans la vie de tous les jours à des niveaux différents : marcher dans la rue, chercher un appartement ou trouver un emploi. Ça peut même aller jusqu’à la discrimination sur les applications de rencontre. Mais je ne suis pas un cas isolé. Tout le monde est, à un moment donné, limité par sa condition si elle ne correspond pas au standard dominant de la société — c’est-à-dire être un homme blanc, hétérosexuel, en bonne santé et bien bâti.

Depuis quand ressens-tu cette oppression ?

Ça a commencé à l’école. Quand on vient d’un quartier comme le mien, on est plutôt orienté vers des métiers manuels, des filières professionnelles, qui correspondent aux préjugés autour de notre background familial. On ne nous pense pas capables de gérer une masse de travail. C’est ce que j’appelle le racisme éducationnel internalisé. Les profs, sans s’en rendre compte, décident de te donner une éducation moindre. Ma conseillère d’orientation, en troisième, m’a non seulement mal orienté, mais a également pris la décision à ma place. Elle m’a dirigé vers une seconde technologique, alors qu’à l’époque, je voulais faire médecine. J’ai dû saisir le rectorat. Si on n’a pas la force de s’opposer au système, on peut vite abandonner et passer à côté de l’éducation qu’on mérite.

Quelles étaient tes options favorables ?

J’ai fait ce que j’aimais. Même si l’accès à la musique n’est pas facile quand tes parents ne sont pas de ce milieu, que tu n’es pas allé au Conservatoire et que tu n’as pas d’argent pour t’acheter des instruments. C’est un monde très élitiste. En clair, il vaut mieux être aisé au départ. Pareil pour la danse (qu’il pratique depuis l’adolescence,

ndlr). Et puis, quand on vient d’un milieu modeste, on n’a pas forcément le soutien de notre cercle familial et amical, qui ne nous incite pas à prendre des risques. Tu te retrouves pas mal confronté au « non », pourtant ça ne veut pas dire qu’il faut l’accepter. Après, je n’estime pas m’être battu pour y arriver. Disons que dans mes chansons, je parle de ma vie à un moment où les gens ont l’oreille tendue, et ça résonne davantage. La musique doit rester fun, comme la danse. C’est l’expression de nos corps oppressés, mais elle ne doit pas être incarnée par la violence. Je dis souvent que je préfère passer par la fenêtre que défoncer la porte. Ma technique est beaucoup plus pernicieuse.

Photo Nico Bustos

Photo Nico Bustos

Il me semble que tu partages le franc-parler d’Inès Rau, notre rédactrice en chef invitée ?

Oui, c’est pour ça qu’on est copains ! Inès m’a hébergé quand j’ai tourné la première version du clip Teardrops In The Box à New York. On se connait via Nabil Harlow de Balmain (il signe les playlists des défilés, ndlr). Quand j’étais plus jeune, j’étais gros et efféminé. Ma répartie m’a protégé. Je suis aussi très franc avec mes amis. Quand ils viennent me parler, ils ne cherchent pas du réconfort, mais plutôt une vérité, qui peut être parfois crue. Je dis les choses comme elles sont. Je pourrais y mettre les formes, parce que mes mots sont souvent vexants, mais ce serait encore plus vexant de leur mentir.

Quel adolescent étais-tu ? Quel rapport au genre entretenais-tu ?

Je traînais surtout avec des filles, quand je n’étais pas seul dans mon coin. Avant la puberté, j’étais très efféminé. Ma grand-mère me trouvait trop cambré et me donnait des coups de canne pour me redresser. Puis j’ai pris beaucoup de poids. Dans le regard des autres, j’étais devenu le gros, et les gros n’ont pas de sexualité. Personne n’employait d’expression genrée à mon sujet. J’ai su très tôt que j’étais homosexuel, mais je n’avais pas envie de le crier sur tous les toits. Parce que je ne voyais pas d’hétérosexuels le faire, et parce qu’il n’y avait personne qui me ressemblait là où j’ai grandi. En fait, ça ne regarde que moi ! En pointant du doigt la sexualité de quelqu’un, on crée de l’isolement.

Tu as donc eu du mal à assumer ton physique quand tu étais jeune ?

Oui, je n’aimais pas grand-chose chez moi. Quand tu grandis et que tu ne te reconnais parmi aucun profil à la télévision par exemple, tu te dis que ton corps n’est pas considéré comme quelque chose de désirable. C’est dur de se construire quand le prince charmant est toujours représenté d’une façon qui n’est pas toi. En France, on ne place pas les noirs dans des situations romantiques… sauf Harry Roselmack (Rires) ! Ça m’a pris du temps pour apprendre à me trouver joli. J’ai dû déprogrammer ce que la société m’avait mis dans la tête, via la télévision et la littérature unilatérale. La première fois que j’ai vu des personnes qui me ressemblaient, c’était dans le film Sister Act 2. C’était des gens de couleur, en marge de la société, dont on voulait se débarrasser, ça m’a beaucoup touché. Et encore, mon existence n’est pas seulement incarnée par ma couleur de peau, mais aussi par ma sexualité. Et ce qu’on nous donne à voir ne répond jamais totalement à ces deux choses-là.

Où as-tu trouvé la liberté d’être qui tu es ?

Dans la scène voguing qui m’a permis d’expérimenter ma personnalité comme je n’aurais jamais pu le faire dans la vie de tous les jours. Ça m’est déjà arrivé de me changer en drag par exemple, pour voir de quoi j’avais l’air en fille, même si ce n’est pas forcément pour moi. Si je me suis tourné vers la mode, c’est aussi parce que ça me permettait de contrôler mon image. Avoir un look exubérant est une façon d’affirmer ce que je suis et de cultiver une différence par rapport à ce qu’on voulait que j’incarne.

Cette liberté peut-elle s’exprimer n’importe où, ou est-elle réservée à certains lieux, événements, communautés ?

Personnellement, quand j’étais plus jeune, je m’en fichais ! J’étais moi-même tout le temps. Mais maintenant, je n’ai plus forcément envie d’attirer l’attention, même si je continue d’être excentrique sur scène. C’est un luxe d’avoir une plateforme où l’on peut faire absolument ce qu’on veut, donc je m’en sers. Je ne suis pas non plus too much. J’essaie juste de faire un truc qui me ressemble. La façon dont je m’habille et me comporte va dépendre de mon humeur du jour. Ça peut être très couture, mais ça m’arrive aussi de monter sur scène en jogging.

Photo Nico Bustos

Photo Nico Bustos

Tu parles de sexe ouvertement dans certaines chansons. Ça n’a jamais été tabou ?

Avec cet album, je voulais montrer toute la diversité de la house music et ses sous-genres, à commencer par la handbag house (ou diva house, ndlr), une house qui était incarnée par une chorale de drag queens ou de transsexuels, avec un esprit moqueur ou des allusions sexuelles dans de longs monologues. J’avais très envie de donner ma version de ce truc-là. En discutant avec mes amis, je suis tombé sur l’expression « dickmatised » (qui signifie se faire vampiriser par un pénis, ndlr). Je trouvais que ça pouvait parler à beaucoup de gens. L’autre chanson qui parle de sexe est partie d’une phrase qu’une amie adorait : « Tonight is the night, slap my butt and call me slut ». J’ai toujours eu envie de faire un truc avec ça. Une fille dans un bar rencontre un mec, elle est persuadée que ce mec est à fond sur elle, alors que pas du tout : elle est complètement dans le déni !

Comment as-tu pris possession de ta sexualité ?

Je ne sais pas si j’ai vraiment pris possession de ma sexualité. Je la vis, c’est tout. Je n’ai jamais eu aucun problème avec ça. J’ai toujours été sexuellement actif. Je suis un homme qui désire d’autres hommes, je mesure deux mètres, j’ai une carrure imposante, et grâce à ça, je n’ai pas reçu d’insultes du type : « Petit pédé, on va te casser ! ». Je n’ai pas vécu ça, et ce n’est pas dans mon caractère de me laisser insulter. Quand tu réponds, les gens se découragent. Par contre, que notre présence à l’Élysée ait pu gêner, je trouve ça abusé. Ça ne dérange personne que Kadhafi monte les marches du palais présidentiel, mais ça choque quand elles sont occupées par des citoyens français. C’est aussi notre palais, c’est aussi chez nous, et c’est aussi notre président ! Ce n’est pas comme si je montais sur scène avec des godemichets.

À quoi penses-tu quand tu composes ?

Je fais de la musique pour moi, de façon cathartique. C’est une manière de me raconter, un peu comme dans un journal intime qui serait à la disposition de tout le monde.

Parle-moi de ton rôle dans Climax de Gaspar Noé, sorti en salle le 19 septembre ?

Je joue le rôle de Daddy, un DJ chorégraphe d’une compagnie que je dirige avec Sofia Boutella. Je suis un peu celui vers qui on se tourne pour trouver du réconfort, et j’impose un certain cadre dans cette histoire un peu barrée. C’est compliqué pour moi de parler de l’œuvre de Gaspar, sachant que je n’ai vu que Irréversible et Love. Ce que je trouve hyper intéressant, c’est que le spectateur est acteur et voyeur. Le fait de rester dans la salle ou de la quitter, ça dit beaucoup de choses sur vous. Gaspar arrive à faire en sorte que vous sortiez complètement chamboulés.

Son premier album, One Trick Pony (Neverbeener Records – Grand Musique Management), est disponible depuis le 31 août. En concert le 12 octobre à Metz, le 25 octobre à la Gaîté Lyrique à Paris et le 9 novembre à Angoulême

Photo Nico Bustos

Photo Nico Bustos Photo Nico Bustos

Photo Nico Bustos Photo Nico Bustos

Photo Nico Bustos