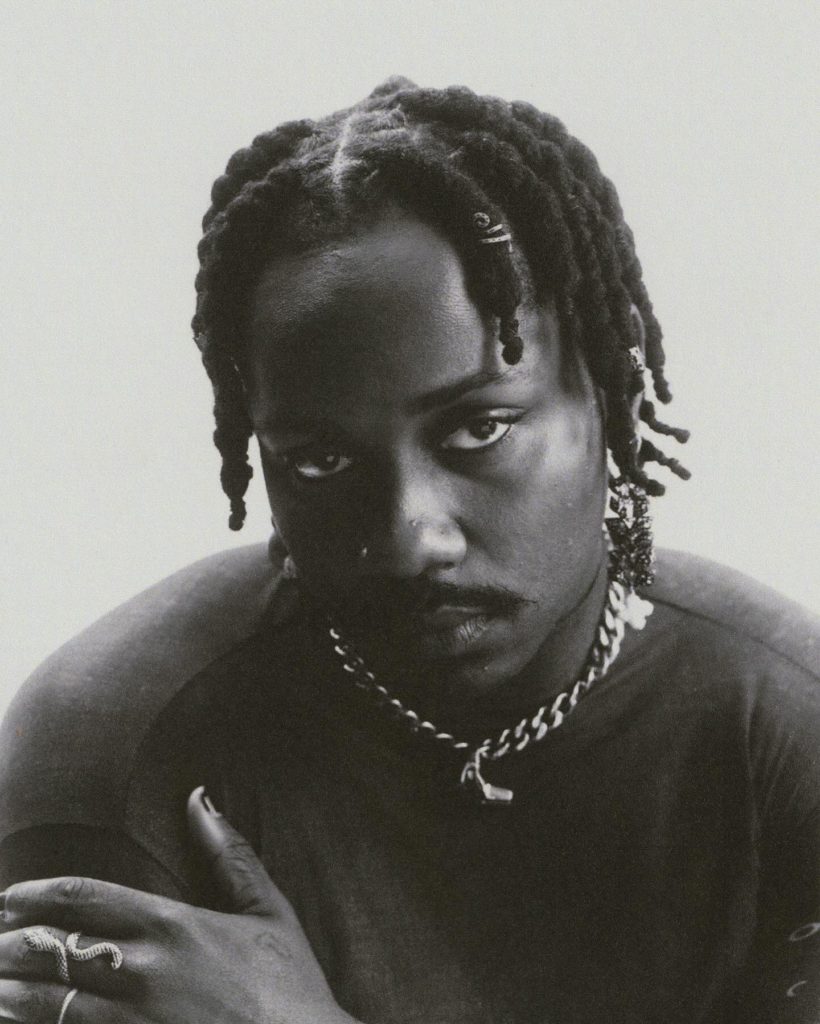

CÉCILE COULON : NOTRE COUP DE CŒUR LITTÉRAIRE

PHOTO : JULIEN BRUHAT

PHOTO : JULIEN BRUHAT

Cécile Coulon est une littéraire : après un bac L, une hypokhâgne, une khâgne et un master de Lettres, elle prépare actuellement une thèse en littérature. Rien n’aurait pu la détourner des bouquins — sauf, ponctuellement, le cinéma et le sport. Alors elle écrit des livres. Encore mieux, elle les publie ! À seulement 27 ans, cette Clermontoise a sorti son dixième livre en mars 2018, Petit éloge du running, un an après Trois saisons d’orage, son sixième roman. Incroyable ? C’est vrai. Il faut dire que Cécile a fait, dès son plus jeune âge, les bonnes rencontres au bon moment, le tout saupoudré d’une sacrée dose de talent.

As-tu toujours aimé écrire ?

Cécile : J’ai quelque chose de très fort, depuis longtemps, avec l’idée de raconter des histoires. Quand j’étais gamine, j’adorais qu’on m’en lise à haute voix, j’adorais en lire aussi. La grande question était : comment raconter des histoires à mon tour ? Au début, très honnêtement, je voulais en raconter à travers le cinéma. Après, je me suis rendu compte que l’écriture de scénario me bloquait un peu, parce que je ne pouvais pas tout y mettre. C’est comme ça que j’en suis venue à écrire des nouvelles.

Comment devient-on autrice ?

Avant d’être publiée aux Éditions Viviane Hamy, j’étais dans une petite maison d’édition à Clermont-Ferrand, les Éditions Revoir. C’est cette maison qui a publié mes deux premiers textes, qui sont parus quand j’avais 16 ou 17 ans. Ma mère avait rencontré l’éditeur alors qu’il était encore imprimeur. Quand elle lui a dit que j’avais écrit un truc, il a répondu qu’il allait bientôt monter sa boîte et que je pouvais lui envoyer mon texte. Coïncidence heureuse. Puis quand mon amie Myriam Lépron a lu le manuscrit que j’étais en train d’écrire, elle m’a dit qu’il pouvait être publié en édition nationale pour être diffusé de manière plus large. J’ai alors envoyé le manuscrit à trois maisons d’édition et c’est Viviane Hamy qui a répondu de manière positive. C’est dingue. Quand je rencontre des auteurs qui ont reçu des lettres de refus et pour qui ça a été vraiment dur, je me dis que j’ai eu une chance incroyable d’avoir été si bien entourée dès le début.

Quel a été le déclic pour que tu te lances dans l’écriture ?

Mes premières histoires, je les ai écrites quand j’avais 11 ou 12 ans, c’était évidemment très mauvais et très court. Mais bon, il faut bien commencer quelque part ! Je les faisais lire à mes amis de temps en temps. C’était un truc pour faire marrer. Certaines personnes font de la musique ou du sport, moi j’écrivais. Et plus j’écrivais, plus ça me plaisait. Et si ça plaisait aux autres, ça me faisait encore plus plaisir. Si quelqu’un me demandait la suite d’une histoire, je l’écrivais. Il y a toujours eu ce rapport à l’autre, je n’écrivais jamais un truc pour moi, c’était forcément pour que ce soit lu par les autres. Ça a été progressif, c’est venu petit à petit, il n’y a pas eu de déclic d’un coup. C’est parti de petits poèmes qu’on peut faire étant enfant jusqu’à un roman plutôt construit vers 16 ans. C’est une question d’étapes, il faut passer par elles avant d’avoir une distance sur soi-même et sur ce qu’on écrit afin de s’améliorer, d’évoluer et de proposer des histoires qui soient les plus crédibles possible.

Qu’est-ce que tu aimes en matière de littérature ?

Stephen King est un auteur que j’aime depuis toujours et qui compte beaucoup pour moi. C’est quelqu’un qui ne faiblit ni dans ses histoires ni dans son écriture. En fait, pendant longtemps, je n’ai pas lu de littérature française. J’avais du mal avec ce qu’on me faisait lire au collège et au lycée. J’ai surtout lu de la poésie et beaucoup d’auteurs américains ou anglais : John Steinbeck, William Faulkner ou encore Larry Brown. Puis vers 19 ou 20 ans, j’ai lu Marguerite Yourcenar et Nathalie Sarraute. La littérature française m’est alors revenue dans la gueule, pour dire les choses trivialement. Depuis, je lis beaucoup d’auteurs étrangers, mais j’essaye quand même de lire des auteurs français, comme Marie-Hélène Lafon, qui me touche beaucoup. Il y a aussi ce jeune auteur, Simon Johannin. Quand je lis un mec comme ça, je me dis que le renouveau, il est là. Il est présent, il existe.

Dans quoi puises-tu ton inspiration ?

Déjà, je ne m’inspire pas de ma propre vie dans le sens où je ne mets pas d’événements autobiographiques dans mes livres. C’est ma seule règle d’écriture. En revanche, je m’inspire de ce que j’ai lu, et je pense que c’est le principe-même de l’écriture. C’est le principe du mythe : on peut le réécrire éternellement.

D’ailleurs, dans Trois saisons d’orage, tu parles de fatalité, d’amour irrationnel, indomptable et interdit, de malédiction, des thèmes empruntés aux mythes justement, comme Phèdre.

Il y a cette phrase d’un auteur du Moyen Âge, Chrétien de Troyes : « Nous ne sommes que des nains sur des épaules de géants », en parlant de ce qu’il écrivait. Ce qui signifie que tout a déjà été écrit. Ce qui compte maintenant, c’est la façon dont on le raconte. J’aime beaucoup cette citation, car je pense qu’elle est vraie : la plupart des textes gravitant autour des mêmes thèmes, le jeu est maintenant de les raconter différemment. Pour moi, Phèdre est un texte immense, il s’agit alors de se demander : comment va-t-on réécrire cette histoire ? Comment cette histoire réécrite va-t-elle toucher d’autres gens, dans un autre contexte, dans un autre univers ? Quand je parle de Phèdre, en médiathèque, en lycée, en CDI ou ailleurs, je vois tout de suite ceux qui ont lu ce mythe et qui se rendent compte de ce à quoi je fais référence. D’autres viennent me voir en me disant qu’ils ne connaissent pas Phèdre. Du coup, on en parle. Je trouve ça vraiment chouette qu’un mythe se transmette de livre en livre et d’époque en époque. Je pense vraiment que je puise ma plus grande inspiration là-dedans.

PHOTO : JULIEN BRUHAT

PHOTO : JULIEN BRUHAT

Comment définirais-tu ton univers ?

Très cinématographique, très visuel. C’est comme si on posait une caméra dans la campagne, ou en montagne. C’est un mélange de cinéma noir américain et de comédie française.

Comment as-tu forgé ton style d’écriture ?

Je pense qu’un style d’écriture se travaille avec chaque livre. C’est comme une voiture qu’on dépose au contrôle technique : on regarde ce qui va ou non dans la grammaire, dans les mots et dans les émotions qu’on veut faire passer. Mon style s’est forgé au fil de mes lectures, c’est un mélange entre le polar et la poésie. Et j’ai une éditrice extrêmement rigoureuse. Je travaille avec elle sur ce fameux style depuis maintenant sept ou huit ans. Je l’ai très travaillé, il n’est pas venu tout seul. Je n’ai jamais pris de cours, mais il y a quand même un texte un peu scolaire qui m’a beaucoup aidée : Écriture : Mémoires d’un métier de Stephen King. Ce bouquin, c’est la bible de tous ceux qui veulent apprendre à écrire. King y donne ses conseils d’écriture, je les ai quasiment tous suivis et visible — ment, j’ai bien fait (Rires) !

Comment écris-tu, dans quelles conditions ?

J’ai écrit chacun de mes livres dans des endroits différents. En tout cas, je n’écris jamais chez moi, jamais ! Ce n’est pas un lieu où je vais réussir à écrire des romans. Pour moi, le foyer, c’est vraiment le lieu où on ne travaille pas. Mes premiers bouquins, je les ai écrits dans des maisons de famille, très souvent au milieu de la campagne.

L’écriture est-elle devenue un besoin pour toi ?

Chez moi, c’est naturel d’écrire, alors je n’ai jamais cessé ! Il faudrait que j’arrête pour savoir si c’est un besoin. Du coup, je n’en sais rien (Rires) ! Cela dit, si je n’ai jamais cessé d’écrire, c’est que ça doit être un besoin. En tout cas, je n’ai jamais ressenti le manque de l’écriture.

Tu t’exprimes beaucoup sur ton compte Facebook. Quel est ton rapport aux réseaux sociaux ? Pour toi, la littérature y a-t-elle sa place ?

J’ai juste Facebook, je n’ai pas Twitter, Snapchat ou tout autre réseau social. Ce que j’aime avec Facebook, c’est qu’on peut y publier des textes assez longs. Et je pense qu’une certaine forme de littérature y naît, car c’est un véritable champ d’expérimentation. Depuis trois ou quatre ans maintenant, je mets des poèmes en ligne. Au début, je me suis dit : « On verra si ça intéresse des gens ou pas ». Et il se trouve que je vais certainement publier un recueil dans pas très longtemps, car ça a tellement marché que des éditeurs ont été intéressés. Autant la poésie française connaît en ce moment une vraie douleur du point de vue des ventes, autant il y a une demande incroyable sur les réseaux sociaux. Facebook est fabuleux d’un point de vue littéraire, si on s’en sert correctement.

Dans l’un de tes derniers textes sur Facebook, tu évoques le harcèlement de rue.

Aujourd’hui, en tant que nana, c’est hyper compliqué de ne pas s’engager. Même le fait de simplement mettre un short pour aller se promener est une forme d’engagement, au vu des gestes et des mots auxquels une femme est confrontée tous les jours. Parfois, c’est même de manière très insidieuse, que ce soit au bureau, dans les médias ou autres. Je pense notamment à une critique littéraire qui serait faite par un magazine. Si le livre a été écrit par un mec, on va parler du livre. Mais si le livre a été écrit par une nana, on va d’abord évoquer son physique. Souvent, quand je lis la critique de l’un de mes romans, ça commence par : « Le roman de la jeune blonde aux yeux clairs ». On s’en fout. J’ai la sensation qu’une femme est d’abord incarnée par son physique plutôt que par sa pensée, et je trouve ça hyper grave. Ce n’est pas juste une question d’engagement, mais une question de dignité. Je n’ai pas envie que ça reste comme ça, je n’ai pas envie de flipper en rentrant chez moi le soir. Et le fait qu’il soit communément admis de dire : « Cette nana-là s’est fait violer, elle l’a bien cherché, car elle était en jupe », ça me gave, ça me fait vraiment mal.

Publier des livres, ça change ta façon de voir le monde ?

Ce n’est pas la publication en tant que telle qui a changé quelque chose, mais plutôt le fait que ça marche, dans le sens où je voyage beaucoup plus qu’avant, où je rencontre davantage de gens. Financièrement, tout devient assez simple. Se dire qu’on a une vie confortable grâce à l’écriture, se lever le matin en se disant qu’on aime ce qu’on fait, c’est génial.

Tu arrives à en vivre, toi, de l’écriture ?

Déjà, je vis à Clermont-Ferrand, la vie n’y est pas chère. Et j’ai commencé très tôt. De 16 à 23 ans, l’écriture m’a rapporté de quoi me faire plaisir, mais pas de quoi vivre. Puis Le roi n’a pas sommeil a marché et ça a changé les choses : tout d’un coup, j’avais la possibilité de me dire que j’allais pouvoir vivre de ma passion.

Quelle est la clé de ton succès ?

Selon moi, la vraie clé du succès est d’être persuadé qu’on n’en a pas, et de continuer à faire ce qu’on fait exacte- ment de la même manière. Qu’on ait cent lecteurs ou 25000 lecteurs, il s’agit d’écrire l’histoire de la même façon.

As-tu un nouveau roman sur le feu ?

J’ai un nouveau roman en tête… Je ne peux pas encore dire de quoi ça va parler, car ce n’est pas encore assez élaboré pour que je sois sûre du sujet. Après, j’aimerais bien écrire pour le théâtre, et peut-être que je vais continuer à écrire pour les jeux vidéo. Bref, même si je change de forme ou de format, mes projets tournent tous autour de l’écriture.

Trois saisons d’orage, Cécile Coulon, Éd. Viviane Hamy, 19 €

Petit éloge du running, Cécile Coulon, Éd. François Bourin, 14 €

> Article de Juliette Minel